パート1より続く

家人が会社に向かった後、「一般病棟に移れる状態かどうか、歩いて確認してみましょう」ということになった。ベッドから降りて一旦車いすに座ってから立ち上がろうとしたが、体が鉛のように重くて動かない。体が自分の意志の通りに動かない、こんなことは50年近く生きてきて初めての経験だった・・・。

重力との闘い

体全体が地球の重力に引っ張られるように重い。たった24時間寝ていただけなのに、全身の筋肉が弛緩してしまったようだ。きっと、無重力の宇宙から戻ったばかりの宇宙飛行士はこんな感覚なんだろうな。車いすの肘掛を掴んでも腹部を手術したばかりなので、力が入らず立ち上がれない。それでもずっとHCU(ハイケアユニット、高度治療室)にいるわけにはいかないので、必死で腕と脚に力を入れて立ち上がり、目の前に用意された歩行器に掴まった(歩行器に掴まったのは乳幼児の時以来だ)。立つだけでも精一杯なのに、看護師は「歩いてみましょう」と言う。「いやいや、それは無理じゃない?」と思いながら足を少し進めると、ダラーっと脂汗がでた。こんなにネトネトして気持ちの悪い汗をかいたのも生まれて初めてだ。歩行器に掴まってしばらく立っていると、ようやく地球の重力に慣れてきて、なんとかHCUを出て廊下まで歩くことができた。こうしてなんとか、一般病棟に移ることができた。

手術後の入院生活

一般病棟に移ってからも体のあちこちに点滴や麻酔、患部などに繫がった管が付いていて不自由だったが、背中に刺した痛み止め麻酔のお陰で患部の痛みは感じなかった。

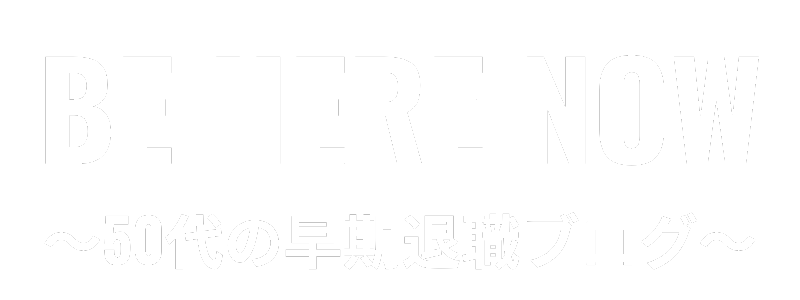

術後3日目まで摂取できるのは水か麦茶のみ。それが4日目の昼食で初めて流動食になり、重湯、野菜スープとグレープジュースが供された。手術前日から数えて5日間は断食状態だったので、薄味だったけど身体全体に染み渡る美味しさだった。15時のおやつには、なんとチョコアイスが出た!お腹を冷やすアイスなんて食べていいの?と思いながら貪るように食べた。

5日目に初めて病棟の外に出てみると、久しぶりの下界は緑や土の濃厚な匂いがした。そのまま構内にあるコンビニまで歩いていって週刊誌と麦茶を買った(レジ袋を持って病室に戻ると、看護師さんに「勝手に外出してはダメですよ」と怒られた)。流動食を食べて、自分でもびっくりするくらいチカラがみなぎってきた。生き物は食べることがすべてなのだ。

6日目には重湯が三分粥になり、主菜はほぐした目鯛の塩焼き、副菜は野菜煮、汁物は味噌汁、デザートにミカン(缶詰)とヨーグルトまで付いた。たった一日で大進歩だ。

7日目には五分粥になり、昼食にうどんが供されて固形比率が上がった。さらに体のあちこちに刺さっていた管が抜けてようやく自由の身となり、研修で来院した看護師志望の女子高生に髪の毛を洗ってもらってスッキリした(品行方正な患者だったので、洗髪対象に選抜された模様)。ここまで来ると体力はかなり回復してきて、病院を抜け出して近くの小川を1時間程散歩するまでになった。小川にはカワセミのヒナが何羽もいて、頻繁に水に飛び込んでは狩りの練習をしていた。自宅から徒歩圏内にこんな小川があるなんて、まったく知らなかった。

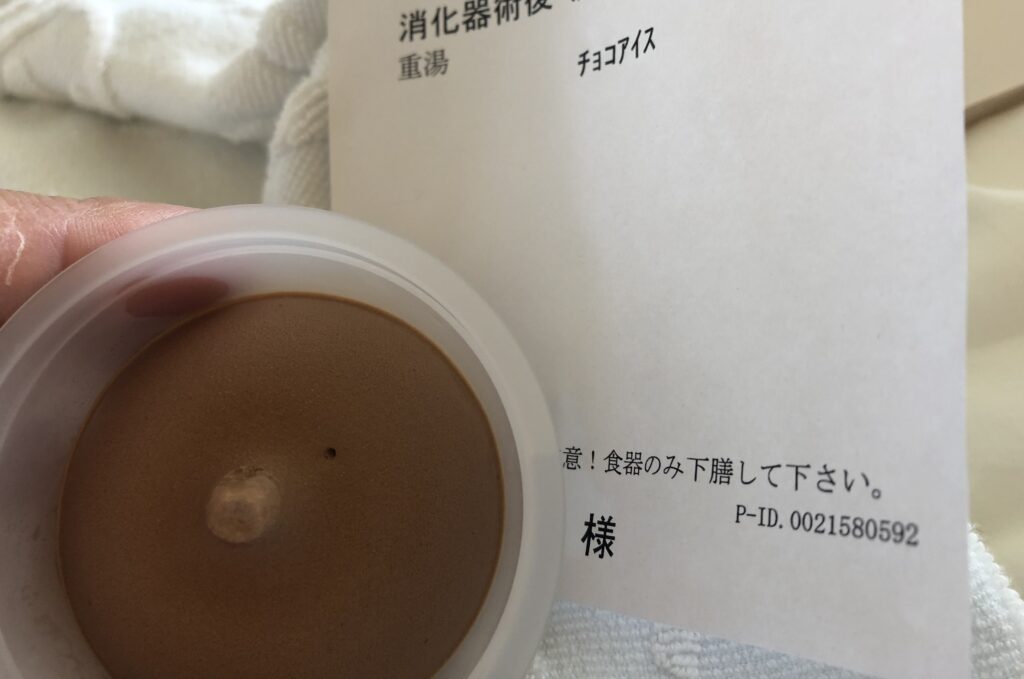

その後も日を追うごとに食事が固形になっていった。「軟食」を経て術後10日目には「常食」になり、その翌日(6月初旬)には退院することができた。

退院後の生活

退院後は1ケ月程自宅療養し、7月初旬から職場に復帰するつもりで静養に努めた。体力回復のために病院近くの小川まで歩き、カワセミやカモのヒナを探した。近所のマンションの入口にはツバメの巣があり、ヒナがエサを求めて鳴いていた。この時期は常に何かが生まれ、木々の緑も色濃く、世界中が生の歓喜に溢れているようだ。そんな気持ちで世界を眺めたのは初めてのことだった。

こうして僕は少しずつ回復していった。

まさかのがんステージ変更

職場復帰目前の7月初旬、退院後初めて外来で診察を受けた。担当医は手術で切除した患部の病理検査の結果、がんと一緒に摘出した20数個のリンパ節のうち、患部に一番近いリンパ節にがんの転移が認められたと告げた・・・。これは寝耳に水だった。手術前に「Ⅰ」だったステージは、リンパ節への転移によって「Ⅲa」にジャンプアップしてしまった。まだ若いので、再発防止のための抗がん剤治療は必須との所見。これはがんになった時よりピンチだ。僕の体内のがんの勢いは強く、免疫を突破して体をどんどん蝕んでいるのだ。そう考えると、これは人生最大のピンチだった。

とはいえ、なってしまったものは仕方がないので、病院に同行してくれた家人と帰り道にピザを食べてビールを飲んだ(医者からは酒を我慢するのがストレスになるようなら、適量は飲んでよしと言われていた)。職場への復帰は想定通りにいかなくなりそうだ。

その一週間後、入院後初めて出社した。会社と復帰後の業務について話し合う予定だったが、そうはいかなくなってしまった。

抗がん剤治療方針の決定

その翌々日、抗がん剤治療を担当する腫瘍内科の医師の診察を受けた。提示された治療方針は、①錠剤の抗がん剤(ゼローダ)を6ケ月間服用する、②①と同じ錠剤を3ケ月間服用し、平行して抗がん剤(オキサリプラチン)を注射で静脈に直接投与する(XEROX療法)、の2つ。いずれも標準治療で相当な実績があり、効果は同等だが、②の方が副作用が強いと言う。抗がん剤の副作用と後遺症についても説明を受け、1週間考えて治療方針を決めることになった。今時は患者本人が治療方針を決めることを求められるのだ。

さて、どうする?治療方法の選択なんて人生ではじめての悩みだ。

次の通院までの1週間で2つの治療方法のメリット、デメリットを洗い出して比較検討し、②のXEROX療法を選択した。素人考えながら、抗がん剤治療をするのなら、副作用がより強い②の方が効果があるだろうと考えたのだ(医者は効果は同等だと言ったが・・・)。

副作用と後遺症

通院して担当医師に②を選択する旨を告げると、改めて治療の副作用と後遺症が説明された。主な副作用は、手足の皮膚に発赤、痛み、しびれ、水ぶくれ、皮膚の硬化などが生じることと、末梢神経障害が発生するということ。末梢神経障害とは手足の痺れやジンジンする感覚が続く病気で、さらにそのジンジンする感覚は、後遺症として一生残る。一生手足がジンジンするのは嫌だなと思ったけど、体内に居座っているかもしれないガン細胞を死滅させるためなら、後遺症が残るのは仕方がないと腹を括った。

若い頃に学んだ会計の「貸借対照の法則」というやつだ。平たく言えば、「何かを得るためには、同価値の何かを差し出さなければならない」という考え方。つまり、僕は「がん細胞の死滅」という収益(貸方)を得るために、「後遺症の苦しみを死ぬまで甘受する」という費用(借方)を支払おうとしているのだ。そう考えると、それはそれでフェアな考え方だと思えた。

また、頭髪は「他人からは分からないけど、自分では気付くくらいは抜ける」とのことだった。

パート3へ続く